Living in A Hardship of Coronavirus

“Kita mah ga jualan babi. Tenang aja. Nasi uduk halal. Kaga bakal kena korona.”

Saya mengerinyitkan dahi. “Tahu dari mana, Bang Ucup?”

“Nah entu kate ulama. Menularnye kan gegara Orang Cina demen makan babi,” kata pedagang kaki lima yang sering nongkrong di depan rumah saya. Saya tepok jidat.

“Virus itu makhluk ciptaan Allah. Dia selalu berjikir. Yang penting ntu tawakkal, berserah diri sama Allah,” katanya sambil menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuk ke atap gerobak. Melihat tangannya terus bergerak mengambil gorengan, nasi uduk, dan sayuran, sambil sesekali bersin, membuat saya bergidik ngeri.

Kejadian ini dua minggu lalu. Saat pemerintah masih meminta masyarakat tenang dan tidak panik. Bagi kita-kita yang sudah belajar dan membaca kasusnya, tentu sulit untuk tidak cemas menyaksikan berbagai penyesatan yang dilakukan para tokoh di media massa.

“Bukan masalah iman apa ga Bang. Yang penting itu usaha kita. Terakhir kalau udah usaha, baru bertawakkal,” bantah saya.

“Lah ya gimana, kite mau berobat juga bayar. BPJS dinaikin dua kali lipat. Mana bisa kebayar sama tukang nasi uduk kaya saya.” balas Bang Ucup lagi.

“Ga Bang. Kalau Abang sampe ketularan, biayanya digratisin pemerintah,” potong saya.

“Ah tau dari mane,.. Entu di tipi katenye bayar mahal.”

Saya pun terpaksa mendownload surat keputusan menteri kesehatan yang menyatakan warga negara Indonesia dibebaskan dari biaya perawatan virus corona, tanpa harus takut sudah bayar BPJS apa belum. Bang Ucup akhirnya mengangguk-angguk. Ia lalu beralasan tidak punya HP dan pulsa yang cukup untuk informasi. Sehari-hari ia cuma bisa numpang dibukakan Youtube lewat HP keponakannya. Dari sanalah ia lalu mendengar ceramah makan babi menyebabkan Covid 19 atau virus corona itu tentara Allah.

“Dan yang penting menjaga kebersihan. Kalau Abang bersin, ditutup pake siku,” kata saya sambil mencontohkan di depannya, khawatir dia salah tangkap lagi.

Harus diakui nasi uduk Bang Ucup di kawasan Mardani ini enak. Sehingga banyak yang makan di sini. Tentu interaksi semakin sering terjadi. Kalau dia hari ini tidak terjangkit virus, maka tentu dia yang jadi sasaran penularan dari pelanggannya yang sudah tertular.

“Di situ kan ada keran buat cuci piring..” Kata saya menunjuk di sudut gerobaknya. “Nah Abang sediain sabun di situ. Berapa harga Lifebuoy sekarang?” Tanya saya.

“Lima rebo,” Jawabnya cepat.

“Ya udah, cuma lima ribu ketimbang sakit berminggu-minggu ga jualan kan?” Saya berusaha meyakinkan. Bang Ucup mengangguk.

Yang saya heran, dagangan Bang Ucup ini tidak sampai dua puluh meter dari Puskesmas terdekat. Tidak sampai satu kilometer dari Rumah Sakit Johar Baru. Tapi kenapa dia tidak mendapatkan edukasi penyakit ini ya?

Di internet, khususnya media sosial, berbagai misinformasi terjadi lebih parah lagi. Ada yang mengklaim minum kencing unta bisa menyembuhkan coronavirus, ada yang bilang minum alkohol bisa membunuh virus, ada yang bilang bisa dites dengan menahan napas 10 detik. Pokoknya segala yang aneh dan tidak masuk akal dibuat untuk menciptakan keresahan dan kesalahpahaman.

“Ini ga sehat, Wan.” sahut saya kepada salah seorang teman. “Giliran nanti penyakit ini merebak kencang, semua orang menyalahkan pemerintah.”

“Ya pemerintah kan memang buat disalah-salahin,” Wawan nyengir.

“Di Indonesia ini, semua orang sibuk menyalahkan orang lain. Memaksa orang lain yang harus repot untuk kepentingan dirinya. Karena itulah opsi yang paling enak.” Ia mencoba menghibur.

“Maksudnya?” Tanya saya.

“Ya itu ribut lockdown lockdown. Apa mereka ga sadar kalau di Wuhan dan Italia, lockdown itu hanya menambah panik dan makin mendorong orang bertumpuk di rumah sakit? Justru itulah kemudian yang harusnya tidak tertular, lalu panik dan memaksa memeriksakan diri, malah jadi tertular di rumah sakit.”

Saya berpikir, benar juga. Korea Selatan dan Singapura tidak menerapkan lockdown.Namun mereka cukup berhasil memperlambat pengendaliannya. Tapi syaratnya tentu tes yang tersedia bagi banyak masyarakat yang curiga dirinya tertular.

“Mereka yang berteriak-teriak itu sebenarnya cuma memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Mereka ga mikirin berapa orang di Jakarta ini yang akan mati kelaparan saat seisi kota ini dilockdown, bukan karena Covidnya sendiri.” Muka Wawan terlihat geli.

“Lah iya, mereka menempatkan kesulitan selalu ke orang lain. Ke pemerintah, ke orang kecil, ke pedagang, kepada siapapun kecuali mereka sendiri yang enak tinggal di rumah karena punya tabungan. Pokoknya bukan gue yang mesti repot.” Saya setuju pendapatnya.

Saya berpikir, Indonesia ini ada dua golongan orang dalam menyikapi novel coronavirus. Ada yang super cuek, bahkan sampai meremehkan, ada pula yang segitu paniknya sehingga lebih pemerintah dari pemerintah itu sendiri. Merasa ketakutannya harus pula diadopsi orang lain.

Padahal ya kalau ditanyakan ke orang-orang di jalanan, nyaris semua bersikap tak takut mati. Kalaupun kita menerapkan Lockdown dengan pendekatan kekerasan seperti Korea Utara, bisa jadi mereka malah memilih dihukum mati.

“Di Indonesia ya begitu. Kalau orang diancam hukuman tembak kalau berani keluar rumah, mereka akan milih mati ditembak ketimbang anaknya yang mati kelaparan,” sambar Yunus menghabiskan sisa makanannya di warteg tempat kami berkumpul.

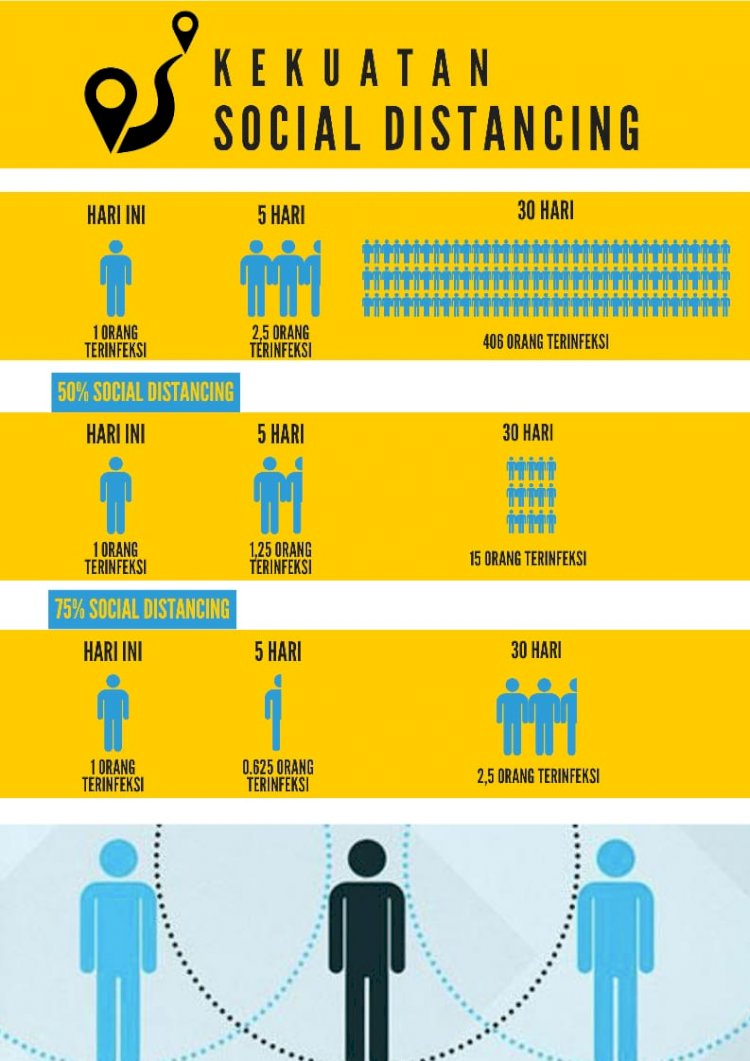

Serba pelik. Lockdown bisa saja tiba-tiba diambil pemerintah sebagai solusi terakhir andai social distancing tidak mempan menghambat penularan Covid19.. Tapi apakah semua siap kesulitan makanan? Apa mereka siap menghadapi todongan senjata atau pidana bertahun-tahun karena sengaja menularkan virus mematikan ini?

“Orang sedunia itu terlalu menggampangkan. Tiga persen tingkat kematian itu bukan sekedar statistik, itu nyawa!” Sahut Inun, salah satu perawat yang ikut aktif menangani kasus ini di rumah sakitnya dan sering mengkritisi lambannnya pemerintah.

“Kalau sampai 270 juta orang di Indonesia ini tertular coronavirus, bayangkan berapa juta orang yang mesti meregang nyawa dari tiga persen itu!” Lanjutnya.

Otak saya berpikir. Tiga persen dari 270 juta ya kira-kira sembilan juta orang. Saya sebutkan angka itu.

“Banyak juga ya?” Sambar Yunus.

“Lah iya, Sembilan juta itu kalau matinya barengan dalam satu dua bulan ini, di mana pemerintah mau taro kuburnya!” Inun menyahut ketus.

Tapi lagi-lagi begitu sedihnya saya merasa bahwa semua ini dibebankan ke pemerintah. Hingga saat ini belum banyak inisiatif dari warga sendiri untuk megurangi jarak dan bekerja dari rumah. Buktinya pembatasan transportasi umum oleh gubernur justru membawa malapetaka, antrian mengular ratusan meter, membuat potensi penyebaran virus makin besar, alih-alih tercipta social distancing.

Memang tidak mudah menerapkan social distancing dan work from home. Saya saja yang sudah lama bekerja freelance dan menyelesaikan deadline dari rumah, merasa bahwa klien-klien pun bisnisnya ikut lesu, sehingga pekerjaan jarang diberikan kepada para pekerja dari rumah. Sudah pun diberikan, pembayarannya bisa lama sekali, menunggu akhir bulan saat mereka juga sudah ada rezeki untuk membayar kita semua. Sungguh mencekik, tak seindah namanya, bekerja dari rumah.

Saya sampai harus bertengkar dengan klien untuk sekedar menagih upah yang memang sudah harusnya jatuh tempo. Saat dikirimkan invoice, nihil. “Tunggu nanti financennya mentransfer saja ya!” adalah jawaban rata-rata yang saya dapatkan. Terjemahannya, berart tidak dibayarkan dalam seminggu atau dua minggu ini.

Sementara sewa tempat tinggal, tagihan-tagihan, dan makan tidak bisa ditunda. Semua tetap terjadwal di awal bulan.

Coronavirus bukan sekedar ancaman kesehatan. Ia lebih-lebih lagi sebuah ancaman bagi society, sebuah ancaman ekonomi. Kelesuan yang sudah melanda perekonomian global beberapa tahun ini, akan diperparah lagi oleh hilangnya buruh-buruh di China karena isolasi. Produksi mereka terhenti. Baik ekspor dan impor ke sana akan tertunda banyak sekali.

“HP aja sekarang susah dicari suku cadangnya, jangan sampelah bikin rusak HP sebulan dua bulan ini.” pesan Agus, pemilik counter service HP menimpali lagi.

“Jangankan HP, itu tinta dan kertas buat ngeprint aja udah mulai hilang. Beli tinta stempel aja susah nih sekarang.” Kata Inun lagi, menunjukkan keluhan salah seorang tukang cetak di media sosial.

Dan tadi pun saya ke minimarket, sudah mulai banyak barang-barang yang tandas. Beras, mi instan, sanitizer, sudah mulai diborong. Seolah tak ada aturan yang diterapkan untuk memberantas perilaku menimbun ini. Padahal harusnya ancaman pidana bisa diterapkan. Kepanikannya jauh lebih merusak dari mortality rate yang disebabkan.

Saya termenung. Kepercayaan jatuh ,terjun bebas. Tak ada yang mau disiplin mematuhi imbauan. Semua orang sibuk mencari selamatnya sendiri. Saling sikut-sikutan menyelamatkan diri dan keluarganya sendiri, tak peduli lagi dengan kesulitan orang lain.

Kita ini memasuki era living in a hardship…. of coronavirus

*Cerita ini fiksi yang diinspirasi kejadian nyata di kehidupan sehari-hari

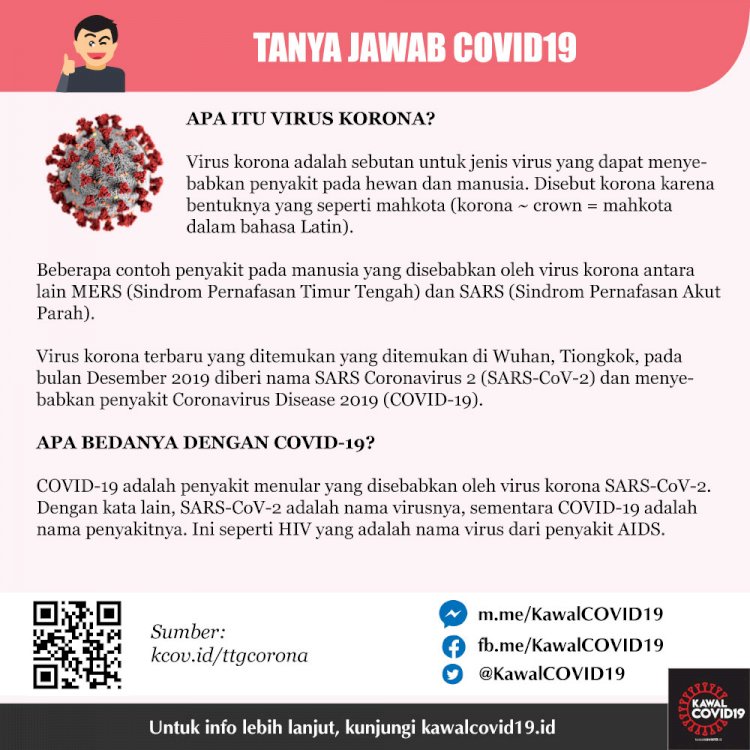

** Untuk yang ingin mendapatkan edukasi dan informasi yang benar mengenai novel coronavirus, saya sudah mengumpulkan berbagai infografis di bit.ly/infografiscorona Sebagian besar saya desain sendiri dengan referensi terpercaya

Dapatkan reward khusus dengan mendukung The Writers.

List Reward dapat dilihat di: https://trakteer.id/the-writers/showcase.