“72!” begitu selalu kami menyapa ke telpon masuk.

Karena, itu adalah nomor telepon kami. Tepatnya, itu yang kami tahu sebagai nomor telepon di rumah. Kalau mengisi buku kenangan dan buku alamat teman-teman masa SD dulu, dua angka itulah yang saya tulis di kolom nomor telepon. Tapi…

“Yang bener berapa nomor telepon kamu? Nggak nyambung-nyambung nih! Bohong ya?” kata teman sekelas.

Masa itu, punya telepon masih terhitung kemewahan. Sehingga, belum banyak orang yang mampu memasangnya di rumah. Mereka yang punya umumnya adalah orang-orang yang tinggal di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Pusatnya golongan the haves Jakarta. Sementara, kami hanyalah anak Jakarta Timur yang bersekolah di dekat-dekat Menteng.

Teman-teman sekolah yang punya telepon suka saling menghubungi. Saya yang dengan gagah menuliskan 72 di bagian telepon buku alamat teman-teman, kena ditelpon juga. Tapi, rupanya tak pernah tersambungkan. Saya tentu heran, karena sering koq ada telepon masuk ke si 72. Kenapa teman-teman sekolah tak bisa menghubungi saya? Sebagai bukti bahwa saya tak berbohong, saya pun menelpon teman itu. Horeee…, tersambung!!!

Tetap saja, dia tak bisa menelpon ke nomer 72. Sungguh misteri yang tak terpecahkan, sampai beberapa tahun kemudian. Maka, selama beberapa waktu saya menjadi orang yang akan menelpon teman sekelas bila diperlukan. Tak pernah sebaliknya.

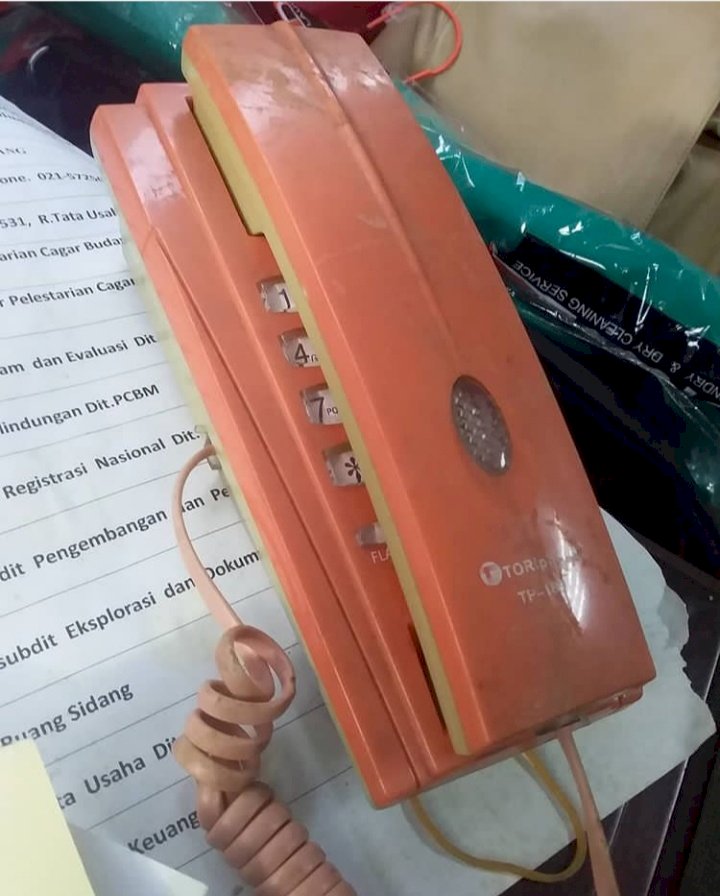

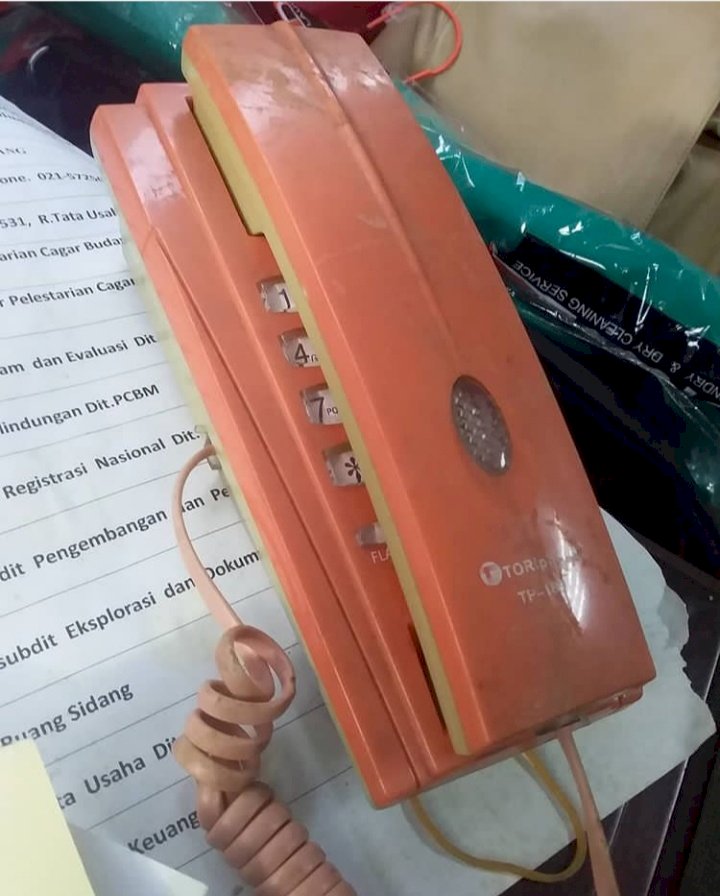

Bentuk fisik telepon di rumah saya tak seperti telepon rumahan umumnya. Pada telepon rumahan, biasanya posisi gagang teleponnya rata melintang kanan-kiri. Terletak di puncak badan pesawat. Lalu, agak di bawahnya, ada dua piringan bertumpuk. Yang satu menempel di badan pesawat telepon, dengan jejeran angka-angka yang berurutan dari 1 sampai 0 di pinggiran piringannya. Menumpuk di atasnya adalah piringan lain yang bisa berputar. Di pinggirnya terdapat lubang-lubang yang berada tepat di atas angka 1 sampai 0 tadi. Bila ingin menelpon, kamu angkat dulu si gagang. Tempelkan di telinga. Lalu, gerakan piringan melalui lubang-lubang tersebut. Pilih angka-angka yang sesuai dengan nomor telepon tujuan. Badan si pesawat telepon ini agak persegi. Warnanya bervariasi.

Sementara, telepon di rumah saya yang berwarna abu-abu malas itu, bentuknya agak lonjong atau trapesium. Gagangnya membujur depan-belakang, dengan ketinggian yang tak sama. Tak ada piringan bernomor. Yang ada adalah sebuah engkol di sisi sebelah kanan. Kalau mau menelpon, kami putar engkol itu terlebih dahulu. Barulah kemudian mengangkat gagang telepon untuk ditempelkan di kuping, dan tunggulah sebentar.

“Trikora,” akan terdengar suara seseorang—biasanya lelaki.

Kepadanya kami akan sebutkan nomer telepon yang hendak kami hubungi. Kadang tersambung, kadang tidak. Yang tak tersambung biasanya karena nomor tujuan sedang bicara. Kalau tersambung, kami langsung saja casciscus ngakngikngok. Sampai urusan kelar atau gosip habis. Atau, sampai disuruh tuntaskan segera oleh operator Trikora.

“Maaf, jalur telepon hendak dipakai,’ tiba-tiba sang operator menyelak hahahihi kami di telepon.

Buru-buru saya sudahi pembicaraan telepon. Tapi, sering juga sih ayah saya yang akan memperingati duluan. Menyuruh saya menghentikan perteleponan. Tak soal saya atau teman saya yang menelepon duluan. Karena, persoalannya bukan urusan bakal membengkaknya tagihan telepon. Melainkan, karena pesawat telepon di rumah adalah pesawat kedinasan. Tak pernah ada tagihan. Tahu diri adalah keharusan.

Kenapa kedinasan? Karena, jaringan telepon itu milik AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Bapak saya yang dulu tentara itu adalah anggota AURI. Pusat atau sentral teleponnya bernama sentral telepon Trikora, yang berada di daerah Trikora, Halim, Jakarta Timur. Daerah di mana AURI terpusat pada waktu itu—eh sekarang masih juga mungkin ya. Sementara, rumah kami berada di Polonia, masih Jakarta Timur juga. Tak jauh dari Halim, hanya beberapa kilometer saja jaraknya. Terpisah oleh jalan by pass D.I. Panjaitan.

Meski rumah kami berada dalam sebuah komplek perumahan, namun bukanlah kompleks AURI. Konon, merupakan eks-kompleks tentara Belanda. Yang bukan angkatan udara, dan nggak ada hubungannya dengan angkatan udara. Apalagi dengan AURI.

Sudah saya sebutkan tadi bahwa pada masa dulu itu, tak banyak rumah yang memiliki pesawat telepon. Oleh sebab itu, rumah kami, sampai beberapa waktu lamanya, menjadi satu-satunya rumah di kompleks yang memiliki telepon. Ada dongengnya kenapa rumah kami, yang sederhana dan hanya separonya terbangun dari tembok batu, menjadi rumah mewah bertelepon.

Begini. Waktu masih berstatus sebagai siswa pendidikan AURI, ayah dikirim oleh lembaga itu ke pendidikan spesialisasi di bidang telekomunikasi. Di sebuah perguruan tinggi yang waktu itu bernama PTT, Perguruan Tinggi Telekomunikasi, di kota Bandung, Jawa Barat. Satu instansi pendidikan tinggi yang merupakan cikal bakal dari yang sekarang dikenal sebagai Universitas Telkom.

Lulus dari PTT, ayah ‘dikembalikan’ ke AURI. Di mana kemudian beliau dengan tim-nya mendirikan sentral telepon di Trikora. Menurut ayah, karena itulah meski tak berdiam di Halim, pihak AURI khusus menarik kabel menyeberang jalan by pass sampai rumah kami. Untuk memasang si 72 itu tadi.

Ketika SMP, atau mungkin bahkan di SMA, akhirnya saya baru memahami bahwa 72 hanyalah nomor pesawat. Nomor extention. Bukan nomor telepon. Itu sebabnya kalau ada yang menghubungi nomor 72 langsung dari pesawat teleponnya, tak akan berhasil. Nomor telepon sentral Trikora sendiri ada dua. Sejak itu, bila mengisi buku alamat teman, bagian nomor telepon tak lagi sepi karena hanya ada dua angka. Sebaliknya, malah jadi tumpah karena saya akan menuliskan dua nomor sentral beserta nomor pesawatnya. Seperti begini --> XXXXXX, XXXXXX pswt 72.

Belakangan, rasanya menulis ’extention‘ koq lebih keren ya dibandingkan dengan menulis ‘pesawat’. Maka, tulisan <pswt> saya ganti dengan <ext>. Keren, seperti kantor-kantor besar itu kan. Demikian pemikiran seorang anak perempuan remaja tanggung usia sekolah menengah.

Makin lama telepon makin tak esklusif lagi di masyarakat. Pada paruh pertama 1980an, akhirnya rumah kami memiliki juga telepon yang bernomor mandiri dan tanpa extention. Senangnya! Namun, ada rasa rada sebel gara-gara warna pesawat teleponnya abu-abu juga. Meski lebih cerah sedikit dari si 72, dan dua tone alias two shades of grey. Semi digital—mungkin bisa dibilang begitu—karena tak lagi memakai piringan untuk memasukan nomor panggilan. Melainkan, sistem pencet-pencet tombol berangka.

Kami pun belajar untuk tak lagi menyapa “72” pada telepon masuk. Dan, membiasakan diri dengan sapaan baru “Halo!”. Tak mengindahkan saran ayah untuk menyapa panjang, “Halo, dengan keluarga Masjhur”. Sesuatu yang ketika saya kerja, baru saya praktekan. Dengan menyebut nama tempat saya bekerja, tentunya.

Dengan hadirnya telepon ‘sungguhan’, si 72 pun jadinya hanya duduk diam saja. Pada posisinya yang sama sejak awal dia dipasang—mungkin pada tahun 1960an. Di sudut ruang depan rumah kami. Mejanya saja yang sudah ganti beberapa kali.

Suatu hari, setelah bersunyi diri sekian lama, 72 tiba-tiba berbunyi lagi. Ayah yang mengangkat, karena sebagai pensiunan beliau ada di rumah. Kami anak-anaknya kan sibuk kuliah dan main. Ibu yang dosen dan penterjemah, mungkin sedang mengajar atau berurusan dengan penerjemahan di luar rumah. Panggilan itu adalah panggilan terakhir si 72 untuk rumah kami. Setelah itu, dia benar-benar diam seribu bahasa. Tanpa kami sadari. Selama beberapa waktu hanya ayah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi.

Dari cerita ayah, diketahui bahwa panggilan terakhir tersebut berasal dari sentral telepon Trikora. Mereka mengontak karena sudah lama tak ada telepon masuk untuk pesawat 72. Pun tak pernah lagi ada permintaan sambungan telepon keluar. Kepada ayah, mereka menanyakan kabar, dan terjadilah pembicaraan hangat antara seorang pensiunan AURI pendiri sentral telepon Trikora Halim, dan operator sentral telepon tersebut.

Di tengah itu, tiba-tiba telepon kami yang satunya berbunyi. Si operator mendengarnya juga, dan jadi tahu bahwa kami sudah memiliki telepon biasa. Maka, keluar permintaan ijin, apakah sentral boleh mematikan sambungan 72. Tokh rumah kami sudah mempunyai saluran telepon pribadi, begitu dasar pemikirannya. Ayah yang baik hati, dan paham bahwa ada orang lain yang memerlukan jalur kedinasan itu, dengan senang hati mengijinkan.

Setelah putus hubungan, si 72 yang bukan 72 lagi tetap mengonggok di tempat yang sama. Sampai saat kami harus keluar dari rumah keluarga itu. Sentral Trikora tidak mengambilnya. Lucu juga rasanya setiap kali melihat si pesawat engkol abu-abu duduk manis berdebu. Tetap lengkap dengan tulisan tangan nomor 72 pada secarik kecil kertas, yang ditempelkan dengan selotip selebar 1 cm-an.

Di mana ya si 72 pesawat engkol itu sekarang berada? Kuduga disimpan abangku, yang menyimpan berbagai artefak telekomunikasi peninggalan almarhum ayah. Pasti seru kalau saya bisa melihat si 72 lagi. Akan lebih seru lagi kalau dia bisa bicara, mau saya suruh dia bercerita panjang lebar. Tentang kenangan , tentang keluarga nuklir kami yang selalu ramai dan riuh. Kisah-kisah yang sebagian besar mungkin sudah tak lagi saya ingat. =^.^=